حمید شاہد کی خود نوشت ’خوشبو کی دیوار کے پیچھے‘سےمقتبس؛ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ معاشرے میں مسائل کی اصل جڑ ثقافتی رنگارنگی کو تسلیم نہ کرنا ہے ۔ دنیا کے یک رنگ ہونے سے یہ رہنے کے قابل کہاں رہے گی، اس کا حسن ہی اس تنوع میں ہے ۔

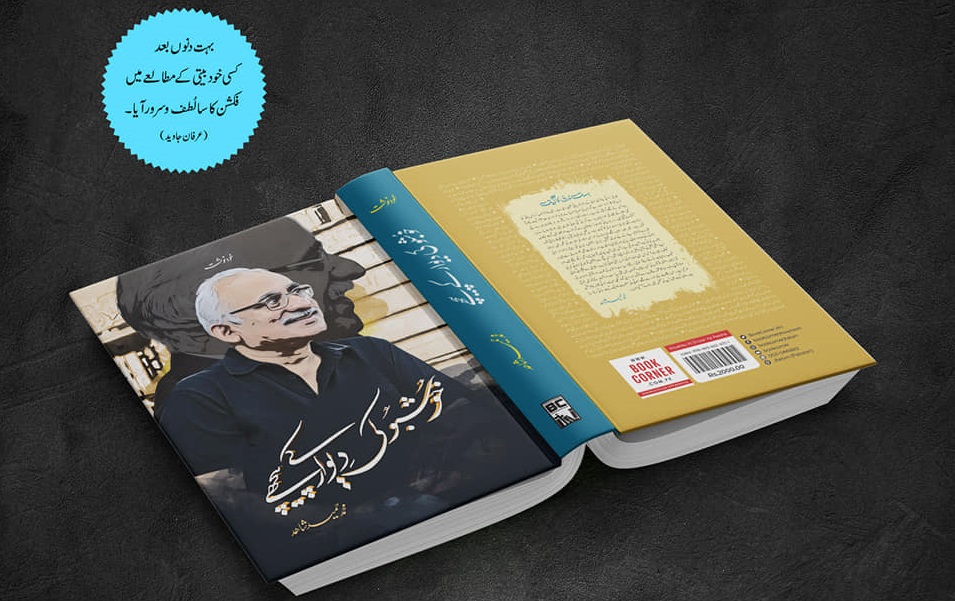

تصویر بہ شکریہ: محمد حمید شاہد/فیس بک

میرے دادا اور دادی کی قبریں پنڈی گھیب کے قبرستان میں بنیں جبکہ دادا کے والدین چکی میں دفن تھے اور دادی کے کوٹ سارنگ میں ۔ ایک زمانے میں یہ کہاوت سچ ہوتی ہوگی کہ جہاں کی مٹی ہوتی ہے میت وہی پہنچتی ہے مگر اب ایسا نہ تھا۔ پہلے گاؤں کے لوگ بالعموم فوج میں بھرتی ہوا کرتے تھے اور ریٹائر ہونے پر گاؤں میں آنا ہوتا تھا نہیں تو مرنے پر دفن ہونے کو جنازے والی چارپائی وہیں پہنچتی تھی؛ وقت بدل گیا ہے ۔ اب یہی سچ ہے کہ موت اپنا مقام خود تلاش کرتی ہے ۔

اور ہاں چکی کا نام آیا ہے تو مجھے ابا جی کا ایک مضمون یاد آگیا ہے ۔ یہ مضمون میں نے اپنے بچپن میں ایک رسالے میں پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ اباجان کی جو تصویر چھپی تھی وہ ہمارے گھر کے اندر مَحل یعنی مرکزی کمرے کے دروازے کے سامنے کھینچی گئی بلیک اینڈ وائٹ تصویرتھی۔ تب تک رنگین تصویروں کا رواج نہ پڑا تھا۔

مضمون میں نالہ سیل کے بپھرنے اور سیلابی پانی کے گاؤں میں گھس کر تباہی مچانے کی تفصیلات دینے کے بعدحکومت سے فوری مدد کی اپیل کی گئی تھی۔ مجھے یاد ہے اُس مضمون میں گاؤں کے ننانویں گھروں کے منہدم ہونے کا ذِکر تھا۔

ابا جان نے سیلاب میں بہہ جانے والے جانوروں ، اناج کے بھڑولوں اور بھوسے کی مانٹریوں کی گنتی اور دیگرنقصانات کے اعداد و شمار بھی دِیے تھے مگر مجھے صرف منہدم ہونے والے گھر یاد رہ گئے ہیں تو یوں کہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اس گاؤں کی وڈی مسیت یعنی بڑی مسجد کے سوا کوئی گھر پکا نہ دیکھا تھا۔

یہ گھر بنانے کے لیے چکنی مٹی پہلے ایک کھیت میں ڈھیر کی جاتی۔ پھر اسے دائرے میں پھیلا کر ایک بہت بڑی گھانڑیں بنائی جاتی ۔ اس مٹی میں پانی اور بھوسہ ملایا جاتا اور خوب پاؤں مار مار کر گوندھا جاتا۔جب وہ اچھی طرح گندھ جاتی تو مٹی کو کسی سانچے میں ڈال کر اینٹیں بنانے کی بہ جائے بڑے بڑے بتاشے بنا لیے جاتے ۔ سوکھ جانے پر انہیں پتھر کی بنیادوں پر گارہ لیپتے ہوئے ترتیب سے رکھ کردیواریں تعمیر کر لی جاتی تھیں۔

یہ بھی پڑھیں:سبت کا دِن

چھت پر جہاں شہتیر ڈالنا ہوتا وہاں دونوں طرف دیوار کے ساتھ دوسانگی لکڑی کی تُلیں لگا لی جاتیں جو شہتیر کو سہار لیتی تھیں۔ یوں اس کا وزن کچی دیواروں پر نہ پڑتاتھا۔ چھت کے لیے ورگے بالے ڈال کر اوپر سرکنڈے بچھالیے جاتے ۔ ورگے بالے سے مراد لکڑی کے وہ لمبے اور مضبوط ٹکڑے ہیں جو ایک طرف دیوار پر جمائے جاتے اور دوسری طرف شہتیر پر مگر دونوں میں فرق یہ تھا کہ بالے بالکل سیدھے ہوتے تھے اور ورگے ٹیڑھے میڑھے ۔

ان کے ٹیڑھ پر سہارے ٹھوک کر انہیں چھت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ چھت پر جو مٹی لیپی جاتی اس میں بھی بھوسہ ہوتا ۔ لیجئے گھر تیار ۔ اب آپ تصور باندھ سکتے ہیں کہ سیلابی پانی میں یہ گھر یوں گھل گئے ہوں گے جیسے پانی میں بتاشہ۔

کہتے ہیں کہ ایک مسجد سلامت بچی تھی۔ اگرچہ اُس کے اندر سے سیلابی پانی ہو کر بہتا نکلتارہا تھا مگر اس کی عمارت کو کوئی گزند نہ پہنچی تھی۔ جس مسجد کا میں ذکر کر رہا ہوں ، اس کی تعمیر بڑے بڑے پتھروں سے ہوئی تھی۔ یہ پتھر دور پہاڑ سے توڑ کر یہاں لائے گئے تھے۔ مگر جیسے لائے گئے ہوں گے میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں پتھر وں کو یہاں لانے سے پیشتر وہیں چھیل تراش کراُن کی بڑی بڑی سلیں بنا لی جاتیں۔

ایک ایک سل کئی کئی فٹ لمبی تھی ۔ منوں بوجھل یہ سلیں یہاں کیسے لائی گئیں اور انہیں دیوار یں تعمیر کرتے ہوئے وہاں کیسے جمایا گیا ، اُس کی بابت بہت سے قصے مشہور ہو چکے تھے۔ بعضے تو کہتے ہیں کہ اس تعمیر میں نیک خصلت جنوں کی مدد بھی حاصل رہی تھی۔ میں نے گاؤں میں ایسے لوگ دیکھ رکھے تھے جو باقاعدہ ونگار کر سامنے پڑا کئی من وزنی پتھر اٹھاتے اور کندھوں سے عقب میں اچھال دیا کرتے تھے۔ تب مجھے بھی لگتا وہ آدمی نہ تھے جن تھے۔

میں نے ابا جی کے مضمون والا رسالہ ان کی کتابوں، رسالوں ، ڈائریوں اور دیگر کا غذات کے درمیاں پڑا ہو دیکھا تھا۔ اس کے صفحات الٹتے پلٹتے اباجی کی تصویرپر نظر پڑی توان کی تحریر پڑھنے بیٹھ گیا تھا۔ جب تک میں رسالہ پڑھ لینے کی عمر کو پہنچا ،تب تک یہ کئی برس پرانا ہو چکا تھا۔ گاؤں جانے پر بھی وہاں نہ تو تباہی کے آثار نظر آتے تھے اور نہ ہی لوگ سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں کا ذِکر کرتے تھے۔ گویا بات پرانی ہو گئی تھی اور زخم مندمل ۔

اب تک پرانے ہو چکےنئے گھربھی ویسے ہی کچے تھے جیسے پہلے کبھی رہے ہوں گے۔جی ، وہ گھر جن کی کچی دیواریں، چھتوں سمیت سیلابی پانی میں گھل گھل کر اپنی بنیادوں پر ڈھے گئی ہوں گی۔ اُس وقت بھی شاید گاؤں میں کل اتنے ہی گھر ہوں گے جتنے پہلے تھے؛ جی وہی ننانویں ۔

ڈھے چکے گھروں پرنئے گھر بن چکے تھے اور ڈھے چکی قبروں پرنئی قبریں۔زندگی اتلاف کی زد پر تھی اور زندگی اتلاف کی زد پر ہے ۔ یہی اتلاف ہے جس کے ڈھیرسے زندگی جنم لیتی رہی ہے اور لے رہی ہے ۔ بس ہم انسان ہی ہیں جو اس سارے عمل کو بھول جاتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: نام محض وجود کا خول نہیں ہے

نِسْيَان ،انسان کی فطرت میں ہے ۔ لفظ انسان کی بابت یہ کہا بھی میں نے سن رکھا ہے کہ اس کا مادہ اِنس ہے اور نسیان بھی ؛جہاں انسان ہوگا وہاں نسیان لازم ۔ نسیان اور کچھ نہیں یہ بھول جانے کی کمزوری ہی تو ہے۔

ہاں یہ کمزوری اور بیماری ہے جب یہ ڈیمینشیا کی صورت انسان میں ظاہر ہوتی ہے اپنوں کے نام بھولنے لگتے ہیں پڑھا یاد نہیں رہتا ۔ گفتگو کرنا ہو تو عین وقت پر مناسب الفاظ اِدھر اُدھر ہو جاتے ہیں ۔کوئی فیصلہ کرنا ہو تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور کچھ سوجھتا نہیں۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ شخصیت بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اچھا بھلا آدمی بات بے بات الجھنے لگتا ہے۔ چڑچڑا پن اور غصہ اس پر غالب آنے لگتے ہیں۔

تاہم اگر نسیان ڈیمینشیا نہ بنے اور ایک حد میں رہے تو یہی کمزوری انسان کی طاقت ہو جاتی ہے اور بقا کی ضامن بھی ۔ اپنے پیاروں کی جانوں کا نقصان ہو یا عمر بھر کے جمع جتھےکا اتلاف ؛ فوری صدمہ شدید تر ہوتا ہے۔ اتنا شدید کہ اس کی تانت اور تناؤ ایک سا رہے تو جان لے کر ٹلے۔ یہ نسیان ہی ہے جو رفتہ رفتہ اس شدت اور تناؤ میں جھول پیدا کرتا ہے اور دُکھ سے نڈھال فرد کو زندگی کی طرف جھولا دے دیتا ہے۔

ننانویں گھروں کی بابت وہ مضمون پڑھنے کے بعد میں نے جس چکی اور اس کے مکینوں کو دیکھا تھا وہ اسی نسیان کے مرہم سے اپنے زخم مندمل کر چکے تھے ۔ ڈھے چکے گھروں کی بنیادوں پرنئے گھر بن کربوسیدہ ہو چکے تھے اور ڈھے چکی قبروں پربننے والی نئی قبروں پر گھاس اُگ آئی تھی۔

جب قبروں پر اُگی گھاس کا رنگ بھی اڑنے لگتا تو کہیں جاکر پنڈی گھیب اور اس کے نواح میں بارشیں ہوتیں۔ میرا شہر اسلام آباد سے محض ایک سو دس کلو میٹر کے فاصلے پرتھا مگراس شہر تک پہنچتے پہنچتے بادلوں کے مزاج بدل چکے ہوتے۔ انہیں جتنا برسنا ہوتا فتح جنگ اور گلی جاگیر تک آتے آتے برس لیتے اس سے آگے بہت کم پانی بادلوں کے دامن میں بچتا ۔

کبھی کبھی تو یہ بادل محض گرجتے ہوئے یوں وہاں سے گزر جاتے جیسے کوئی قریب المرگ بوڑھا حلقوم میں چپکا ریشہ باہر پھینکے کو زور زور سے کھانستا ہے اور اس سے پہلے کہ ایک چھینٹا بھی منھ سے باہر آئے وہ اپنی جان سے گزر جاتاہے۔ اوپر برسنے والی بارشوں کے یہ پانی پنڈی گھیب سے نالہ سیل میں بہم ہو کر اور خوب شور مچاتے ہوئے گزرتے تھے۔

بابر نے اپنی تزکمیں سواں ندی پار کرکے ایک بستی میں قیام کا ذکر کیا تھا۔ یہ وہی سواں ہے جس میں چکی سے کچھ آگے چل کر سیل کا پانی گرتا ہے ۔ سواں ان پانیوں کو لے کر دریائے سندھ کے حوالے کر دیتا ہے ۔ہم نے پرائمری اسکول کے زمانے میں اپنی نصابی کتاب میں اپنے علاقے کے جن پانیوں کا ذکر پڑھا تھا وہ پانچ تھے۔

ابتدائی جماعتوں کے بچوں کو پہاڑے اور دوسرے اسباق ازبر کروانے کے لیے اسکول کے اساتذہ نے یہ معمول بنا دیا تھا کہ چھٹی سے ذرا پہلے بچوں کو آمنے سامنے دو قطاروں میں کھڑا کر دیا جاتا ۔ ایک قطار اپنے سبق کا ایک حصہ خوب لہک لہک کرپڑھتی اور دوسرا حصہ جواب آں غزل کے طور پر سامنے والی قطار پڑھا کرتی۔ جب اپنے علاقے کے پانیوں کے ناموں کی دہرائی ہوتی تو ایک طرف سے تین نام لیے جاتے۔ جوشیلی آواز کے ساتھ ، فضا میں مکے لہراتے ہوئے اور ایک قدم قطار سے باہر نکال کر بدن جھلاتے ہوئے:

’’سندھ…سواں… سیل‘‘

سامنے والی قطار کے بچوں کے لیے پانچ میں سے دو نام بچ جاتے تاہم ایک نام کے ساتھ’’نالہ‘‘ لفظ کے اضافے کے اہتمام کے ساتھ یہ دو نام کچھ یوں ادا ہوتے کہ تین لگتے اور بچوں کا جوش اور جذبہ بھی برقرار رہتا تھا ۔ ہم مکے اسی طرح فضا میں لہرا رہے ہوتے اور وہ کہتے:

’’نالہ…نندنا…گبھیر‘‘

تزک بابری کے مطابق بابر نے سواں کو پار کرکے ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ جس بستی کا تزک بابری میں ذکر ہے ، کہتے ہیں یہ وہی آبادی تھی جو بعد میں پنڈی گھیب کہلائی اور سیل کے کنارے بڑھتی چلی گئی۔ اٹھارویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ ریاست پنڈی گھیب کہلاتا تھا جس کا شمال میں پھیلاؤ کالا چٹا پہاڑ تک، مشرق میں چونترہ تک تھا جب کہ اس میں جنوب مشرق( کلر کہار، بلکسر، تلہ گنگ اورچکوال ) کےبیشتر علاقے اس میں شامل تھے۔

یہ شہر قدیم تہذیب کا وارث ہے اور ایک تحقیق کے مطابق یہاں سے ملنے والے پتھر کے زمانے کا اِنسانی ڈھانچہ فرانس سے ملنے والے ہزاروں سال پرانے ڈھانچے سے مماثلت رکھتاتھا۔ یہاں لوہے کے زمانے کے قدیم ہتھیار اور بدھ مت کے زمانے کے آثار اور دوسری قدیم تہذیبوں کے سراغ بھی ملے۔

ہم اعوان کوہستان نمک کے جنوب سے اس علاقے میں داخل ہوئے اور شمالی علاقوں کو پھیل گئے۔ کچھ عرصہ پہلے اٹک کے ارشد سیماب نے کوئی سو برس پرانے ایسے رسالے سے متعارف کروایا تھا جو پنڈی گھیب سے شائع ہوا کرتا تھا۔ اس رسالے کا نام تھا؛’’رہنمائے تعلیم پنڈی گھیب‘‘۔ اس کے مدیر ماسٹر جگت سنگھ تھے، جو 20 مئی 1885 کو ہمارے شہر میں لالہ بوٹا مل کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں اس رسالے کا ڈیکلریشن 1905 میں ملا تھا۔ رسالہ اگلے سال کے اوائل میں پنڈی گھیب ہی سے نکلنا شروع ہوا تھا۔

تقسیم کا زمانہ آیا تو ماسٹر صاحب جو تب تک لاہور میں مقیم ہو گئے تھے گھربار چھوڑ کر دہلی نکل گئے۔ماسٹر جگت سنگھ کے جاری کردہ رسالے نے کئی اور اہم نمبروں کے علاوہ 1934ءمیں ایک ضخیم افسانہ نمبر شائع کیا تھا جس میں شوکت تھانوی، کوثر چاند پوری، پریم چند، مرزا یگانہ چنگیزی، کرپال سنگھ بیدار، اندر جیت شرما، پنڈت شیوناتھ کوشک، اشفاق احمد، شاکر گولیاری، عرش ملیسانی، مظہر انصاری اور کئی دوسرے افسانہ نگاروں کے افسانے شائع ہوئے تھے۔

ماسٹر جگت سنگھ کے رسالےسے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ پنڈی گھیب میں شرحِ خواندگی شروع سے کیا رہی ہوگی ۔ اٹک کی باقی تحصیلوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ۔ یہاں لڑکیوں میں تعلیم کا رجحان لڑکوں سے بھی زیادہ رہا ہے جس سے اس شہر کی اپنی تہذیب اور مزاج بنا ۔

گاؤں اور خاندان کے جس پس منظر سے میں تعلق رکھتاتھا اس میں ماں کی گود اور باپ کے فیضان نظر ہی مکتب ہوا کرتے تھے۔ باپ اپنا ہنر بچوں میں منتقل کرتا اور یوں زندگی اپنا دائرہ مکمل کرتی رہتی تھی۔لڑکے زیادہ سے زیادہ چار پانچ جماعتیں پڑھ لیتے اور یہ وہی پڑھا کرتے تھے جن کے والدین چھوٹی ملکیتوں کے سبب اپنی زمین سے گزارے کا اناج بھی حاصل نہ کر پاتے تھے اور چاہتے تھے ان کے بچے شہر میں جاکر کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں۔

اکثر خاندانوں کے بچے فوج میں بھرتی ہوا کرتے ۔ انگریزوں کے زمانے سے ایسا ہونے لگا تھا ۔ یہاں کے باشندے قامت میں بڑے اور مضبوط کاٹھی والےتھے۔ بارانی علاقہ ہونے کے سبب رزق کمانے کے لیے محنت اور مشقت کی عادت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی لہٰذا فوج میں اس علاقے سے خوب بھرتیاں ہوتیں۔ انگریزوں کے لیے یہ مارشل ریسکا علاقہ تھا۔ ان کے ہاں مارشل ریس کا باقاعدہ ایک تصور تھا ۔

برطانوی عہد میں فوج کے لیفٹیننٹ جنرل جارج میک منکا ماننا تھا کہ اگر کہیں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ انگریزکی خدمت کرنا ذلت آمیز ہے تو سب کچھ بکھر جائے گا ۔ لہٰذا پیش بندی کے طور پر مارشل ریسز اور نان مارشل ریسز کی درجہ بندی کی گئی اور برطانوی فوج میں بھرتی کے لیے ایک دستورالعمل بنا جس کی پاسداری کی جاتی۔ مارشل ریسزمیں بہادری اور بے خوفی کی خصوصیات تو تھیں مگر وہ فکری سطح پر اتنی مستحکم نہ تھیں ۔

ان میں قائدانہ صلاحیت نہ ہوتی مگر ماتحت کمال درجے کے تھے۔ حکم بجا لانے میں چوکس ۔ یہ فوجی گھروں میں بھی ایک خاص قسم کا ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کرتے ، جس کے بارے میں طرح طرح کے لطائف مشہور تھے؛ کچھ گفتہ کچھ ناگفتہ۔ ایک جملہ اکثر ایسے گھرانوں میں گونجتا رہتا ’’آرڈر از آرڈر‘‘۔تو یوں ہے کہ کسی بھی دلیل کے بغیر آرڈر کو تسلیم کرنا، مارشل ریس کی بنیادی خوبی تھی۔

اتھارٹی کے تابع ہونا اوراس کے کسی بھی حکم کی تعمیل پر تیار رہنا ۔ خیر جوں جوں تعلیم کا رجحان بڑھتا گیا اس مارشل ریس میں بھی قائدانہ صلاحتیں پیدا ہوتی چلی گئیں اور کئی لوگ فوج میں اونچے عہدوں پر پہنچے ۔ صرف فوج ہی نہیں یہاں کے لوگ دوسرے شعبوں میں بھی نام کمانے لگے تھے۔

یہ بھی پڑھیں:یوں مری قبر بنا

میرا شہرپنڈی گھیب ضلع اٹک کا حصہ ہے۔ یہ ضلع صوبہ پنجاب کے شمال مغربی کونے میں ،دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے۔ دریائے سندھ ضلع اٹک کے شمال میں پنجاب کو صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقوں ہری پور اور صوابی سے جدا کرتا، اَسی کلومیڑ تک بہتا چلا جاتا ہے۔راجا رسالو کی داستان میں آنے والاہری پور کا مشہور پہاڑی سلسلہ گندگر ضلع اٹک کے شمال میں واقع ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سنگم پر واقع ہونے کی بنا پراسے پنجاب کا آخری ضلع کہا جاتا ہے۔یہ علاقہ اپنا قدیم تہذیبی ورثہ رکھتا ہے۔

ٹیکسلا اور وادی سون کی قدیم تہذیب کے پیچھے کروڑوں سال کی انسانی تاریخ ہے۔ ’’نگری‘‘ ،’’جھنجھی‘‘، ’’گلیال‘‘اور’’ڈھوک پٹھان‘‘ وغیرہ کے علاقوں سے قدیم انسانی تہذیب کے کئی اثار ملے ہیں ۔ اسی طرح کے قدیم آثار اٹک سے متصل ضلع چکوال سے بھی ملے ہیں۔ یہ دعویٰ بھیملتا ہے کہ پنجاب کی سرزمین میں اولیں آبادی اٹک اور راولپنڈی کے اضلاع میں ہوئی ۔یہ ضلع قدیم تمدنی اور ثقافتی پس منظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے بیرونی حملہ آوروں کی گزر گاہ رہاہے۔ ہندوستان پر چڑھائی کرنے والے اسی راستے سے ہوکر آگے جاتے رہے ہیں۔

تجارتی سرگرمیاں بھی اسی گزر گاہ سے فروغ پاتی رہیں کہ یہاں سے کابل اور سمر قند اور بخارا کو راستے نکلتے تھے اورچین اور سنکیانگ کو بھی۔ جنہیں ہند سندھ جانا ہوتا وہ بھی ادھر ہی سے گزر کرجاتے ۔ یوں مختلف اور اجنبی ثقافتی عناصرقدیم مقامی ثقافت میں جذب ہو کراسے توانا کرتے رہے ہیں۔ بادشاہ اکبر نے اٹک میں ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا جو قلعہ اٹک بنارس کے نام سے مشہور ہے ۔برطانوی عہد میںیہاں چھاؤنی بنی تو یہ شہر کیمبل پور ہو گیا تھا۔ سکھوں کے لیے بھییہ علاقہ بہت محترم ہے کہ یہاں حسن ابدال میں ان کی عبادت گاہ گردوارہ پنجہ صاحب ہے۔

ضلع اٹک کا سب سے بڑا اور بلند پہاڑی سلسلہ کالاچٹاہے ۔ جنوب میں کھیری مورت کا پہاڑی سلسلہ ہے، جب کہ کوہستان نمک کا سلسلہ بھی اس ضلع میں سکیسر کے مقام پر ملتا ہے۔ دریائے سندھ کے قریب مغربی علاقہ میں مکھڈجنڈال کی پہاڑیاں ہیں جبکہ دریا کے پارخیبر پختونخوا کے اضلاع نوشہرہ اور کوہاٹ ہیں۔ جنوب میں میانوالی، جنوب مشرق میں چکوال(اب ضلع تلہ گنگ) اور مشرق میں ضلع راولپنڈی ہیں۔اس طرح اس ضلع کی حدود سات اضلاع سے ملتی ہیں جن میں سے چار اضلاع کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا اور باقی تین کاپنجاب سے ہے۔

چھچھ کا خوبصورت اورمیدانی علاقہ دریائے سندھ اور تربیلا ڈیم کے نزدیک ہونے کی وجہ سے بہت زرخیز ہے۔کالاچٹا پہاڑ کے علاقے میں ہرن، سانبھر، اڑیال وغیرہ جب کہ پرندوں میں تیتر، چکور اور باز ملتے ہیں۔ دریائے سواں کے شمال میں زمین کٹی پھٹی ، نا ہموار اور ناقابل کاشت ہے۔مکھڈ جنڈال کی پہاڑیوں میں بھی کچھ نہیں اُگتا۔تاہم اس سے متصل میری تحصیل پنڈی گھیب میں بارانی اور چاہی ہر دو قسم کی زمینیں ہیں جہاں کاشت کاری ہوتی ہے ۔ ضلع اٹک کی پانچ تحصیلیں ہیں، جن میں ایک پنڈی گھیب ہے۔

سید ضمیر جعفری نے میرے حوالے سے ایک مقام پر لکھا تھا؛

محمد حمید شاہدزراعت اور بستانیت کے فاضل ہیں، پرورش ان کی پنجاب کے ایک پس ماندہ ضلع اٹک کے ایک دور افتادہ گوشے پنڈی گھیب میں ہوئی ۔

یہی دور افتادہ گوشہ پنجاب کے دیگر علاقوں سے الگ ثقافتی مزاج رکھنے لگا ہے۔ سید ضمیر جعفری کو جہاں میری تحریر میں سادگی کا حسن نظر آیا تھا وہاں ، اپنی زمین سے مستعار ثقافتی رنگ بھی جھلک دے گئے تھے، خود انہی کے لفظوں میں؛

سادگی کا یہ حسن اور مٹی کی یہ خوشبو اور توانائی اس کی انفرادیت ہے۔ مجھے حمید شاہد کی تحریروں پر ہنستی ہوئی کپاس کے کسی بھرواں کھیت کا گماں ہوتا ہے ،جس کے آس پاس کی زندگی بھی مسکرانے لگے۔

یہ تفاصیل دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لکھنے والے بہت کچھ ثقافتی مظاہر سے اخذ کرتے ہیں ۔ یہیں میرا دھیان اپنے افسانوں کے مجموعے’’بند آنکھوں سے پرے‘‘ کے ابتدائیے کی طرف جا رہا ہے ۔ اس میں جس ثقافتی گہماگہمی کو بیان کیاگیا ہے وہ کچھ میری دیکھی بھالی ہے اور کچھ اپنے والدین سے سنی ہوئی۔

کہاروں کا میری امی جان کی ڈولی کو کندھا دینا ، رات بھر سانگیوں اور نٹوں کا تماشا کرنا، ارد گرد کے مواضعات کے لوگوں کا کندھوں پر رنگین ڈنڈوں والی کلہاڑیاں رکھے ، سروں پر اُجلے صافے باندھے ،دو گھوڑا بوسکی کے کھلے کھلے کرتے اور لٹھے کی بڑے گھیرے والی شلواریں پہنے ، پائوں میں سرخ اور سیاہ چمڑے کی کھیڑیوں یا پھرتلے کے کامدار کھسوں سے چی چوں چی چوں کی آوازیں پیدا کرتے ہوئے گائوں سے باہر،بڑے کھلواڑے میں جمع ہونا، گھر کا صحن گاؤں کی الہڑ مٹیاروں سے بھرجانا۔ بڑی بوڑھیوں کا چھت پر چڑھ کر ناچتی کھیلتی مٹیاروں پر آوازیں کس کر مزے لینا،یہ سب ثقافتی مناظر اسی دھرتی سے پھوٹے ہیں ۔ ان ثقافتی مظاہر میں اپنوں کے دُکھ سکھ بانٹنے کے حوالے ہیں۔

ایک بات سمجھنے کی ہے کہ معاشرے میں مسائل کی اصل جڑ ثقافتی رنگارنگی کو تسلیم نہ کرنا ہے ۔ دنیا کے یک رنگ ہونے سے یہ رہنے کے قابل کہاں رہے گی، اس کا حسن ہی اس تنوع میں ہے ۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اِنسانی وجود ایک سانچے اور شکنجے جیسا ہے مگر انسانی فطرت اس سانچے کی قید کو قبول کرنے سے انکاری ہے ۔ وہ اس قید خانے سے باہر جست لگاتی ہے ۔ محض ایک بار نہیں ، اس اسیری سے رہائی کی جدوجہد اور بے قراری مسلسل ہے ۔ انسان ، جانوروں ، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح یا پھر پودوں اور درختوں جیسا نامیاتییا مادی وجود نہیں ہے۔ جون میک مرےنے کہا تھا؛

انسان نہ تو محض مادی جسم ہے اور نہ ہی فقط نامیاتی وجود اور یہ مشینی اخلاق کی غلطی ہے جو اسے مادی جسم سمجھتا ہے اور معاشرتی اخلاق کا دھوکا کہ وہ اسے نامیاتی وجود بنا دیتا ہے۔

جون میک مرے ہی کے لفظوں میں’ ہم مادی اجسام ہیں نہ نامیاتی، ہم تو آدمی ہیں‘۔ اس آدمی کی ترقی، اس کے سماج کی بہتری اورعام آدمی کی نفسیاتی اور ذہنی تربیت کو اپنے ماحول میں پھلتی پھولتی ثقافت سے الگ کرکے ممکن نہیں بنایا جاسکتا۔مقامی اقدار کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی قومییا عالمی اقدار کی ہو سکتی ہے۔ مقامی اقدار فی الاصل ثقافت ہی تو ہیں جس میں ہمارے رہن سہن، بول چال، لین دین، حتیٰ کہ ہمارا لباس اور فنون سب آ جاتے ہیں۔ ان مقامی ثقافتوں کو سب سے بڑا خطرہ عالمگیریت کے اس تصور سے ہے جس میں سب کچھ تجارت کے نقطہ نظرسے دیکھا جارہا ہے ۔

مقامی ثقافتوں کے وہ عناصر جو صارفیت کے کلچر کو قبول نہیں کرتے ، ان پر وار ہوتا ہے ۔ کہہ لیجیے کہ ثقافت پر یہ حملہ بھی ففتھ جنریشن وار کی ایک حکمت عملی ہے۔ کبھی جنگیں جسمانی مضبوطی، بہادری، اورافرادی کثرت سے جیتی جاتی تھیں۔ پھر وہ زمانہ آیا اسلحے کے زور اورگولہ و بارود سے جیتی جانے لگیں۔ مشینی ہتھیاروں ،سمندری اور ہوائی جہازوں سے دوسرے پر برتری کا زمانہ بھی ایک نسل نے دیکھا۔چوتھی نسل نے دیکھا کہ ملکوں کو اندر سے کمزور کیا جاتا ہے، ان کے دوست بن کر اندر سے وار ہوتا ہے۔ اور اب پانچویں جنریشن کا جنگی حیلہیہ ہے کہ مقابل کو ہر طرف سے گھیرا جائے ، اس کا اپنے اوپر اعتماد ختم کر دیا جائے ۔ مقامی ثقافتوں پر دباؤ کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جاسکتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:محمد حمید شاہد کی خود نوشت ’خوشبو کی دیوار کے پیچھے‘ کا ابتدائیہ

یہ ادب ہے جس نے مجھے اس صورت حال سے نکلنے کی راہ سجھائی ہے ۔ یہ مقامی ثقافتوں سے اپنا مواد اخذ کرتا اور اسے سب کے لیے قابل قبول بنا کر پیش کرتاہے ۔اپنی ثقافت سے جڑا ہوا فرد ہو یا معاشرہ مرعوبیت سے دور ہوتا ہے اور خود اعتمادی ایسی قوت ہے جو انسانی ترقی کو یقینی بنا دیا کرتی ہے۔

میں نے دنیا بھر کے فکشن کا جس قدر مطالعہ کیا ہے مجھے محسوس ہوا کہ لکھنے والے ثقافتی مظاہر اور اس سے جڑی ہوئی زندگی لکھتے ہیں اور یہیں سے ان کے ہاں ایک الگ سا جمالیانی عنصرظہور کرتا ہے جب کہ شہرکی میکانکی زندگی لکھتے ہوئے وہ لطف پیدا نہیں ہوتا، دنیا کے بہترین فکشن میں لکھنے والوں کو اگر ثقافتی مظاہر اپنی جانب کھینچتے رہے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہی وہ عنصر ہے جو بہتر انسانی سماجی تشکیل دے سکتا ہے اور دیتا رہا ہے۔

Categories: ادبستان