حمید شاہد کی خود نوشت ’خوشبو کی دیوار کے پیچھے‘سےمقتبس؛ مجھے لگتاہے جیسا رشتہ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ یا ایک بیٹی اپنی ماں کے ساتھ قائم کرتی ہے؛ ہم گداختی کا رشتہ، کچھ نہ کہہ کر سب کچھ کہہ لینے والا رشتہ، ایسا کوئی بیٹا چاہے بھی تو اپنے ماں باپ سے قائم نہیں کر سکتا۔ ایسا اس کے بس میں ہے ہی نہیں ۔

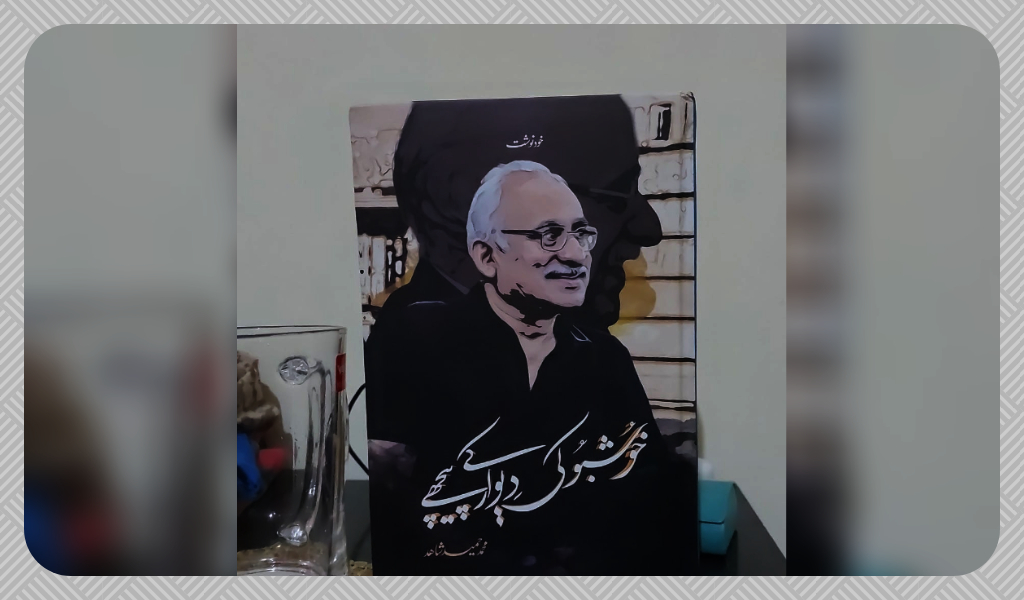

تصویر بہ شکریہ: محمد حمید شاہد/فیس بک

ہم سات بھائیوں کی دو بہنیں تھیں ؛زرینہ اور امینہ۔ ایک بڑی دوسری چھوٹی۔ بڑی،سب سے بڑےبھائی جاوید سے چھوٹی تھیں اور ہم چھوٹے بھائیوں پرماں جیسا اختیار رکھتی تھیں۔ چھوٹی بہن امینہ ساتوں بھائیوں کے بعد آئی تھی اور اتنی چھوٹی تھی کہ میں نے اسے ہمیشہ بیٹی جیسا سمجھا۔ ہاں یاد آیا ،ایک بہن اور بھی تھی، جو سب سے چھوٹے بھائی زاہد سے پہلے گنی چنی سانسیں لے کر آئی تھی۔

جب کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا تو ہم کہتے وہاں ماتم ہو گیا ہے۔ ماتم کی اصطلاح کربلا والوں کے غم میں منعقد ہونے والی مجالس کے لیے خاص رہی ہے اور شاید یہیں سے لے لی گئی ہوگی۔ میت کو تختے پر لٹا کر اور چادروں کے پردے تان کر غسل دِیا جاتا۔کورے لٹھے کا کفن پہنایا جاتا۔ عرق گلاب چھڑکا جاتا اور صحن کے وسط میں چارپائی پر لٹا کر اوپر کلمے کی عبارت والی چادر اوڑھائی جاتی۔ پھر عورتیں آسمان کی طرف ہاتھ اُٹھا اُٹھا کر روتے ہوئے بین کرتیں جس میں مرنے والے کے ساتھ اپنے خاص تعلق کا حوالہ ہوتا۔جنازہ قبرستان لے جانے کے لیے اٹھایا جایا تو عورتیں میت پر ہجوم کر لیتیں اور رونے کی آواز بے ہنگم ہو جاتی۔ بین کی جگہ چیخیں لے لیتیں۔

یہ وہ مناظر تھے جو میں نے ماتم والے گھروں میں دیکھ رکھے تھے مگر اس مرنے والی کے حوالے سے ایسا کچھ دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب اسے تدفین کے لیے قبرستان لے جایا جا رہا تھا تو وہ کسی ایسی چارپائی پر نہ تھی جسے لوگ کندھوں پر اٹھا کر چلتے تھے ۔ اباجان نے لٹھے میں لپٹے چھوٹے سے وجود کودونوں بازؤوں میں تھام کر چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور اُن کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے لگ رہے تھے جیسے وہ نماز کے لیے باندھا کرتے تھے۔ بس ایک ہتھیلی قدرے کھلی ہوئی تھی جس پر غالبا ً اس ننھے وجود کا سر ٹکا ہوا ہوگا ۔ جنازے کا جلوس بہت بڑا نہ تھا جیسا مساجد میں نماز جنازہ کے اعلان کے بعد بالعموم ہو جایا کرتاتھا۔

ابا جان سب سے آگے آگے چل رہے تھے۔ دادا جان، چھوٹے اور منجھلے چچا ، ہم بھائی، اور ہمسائے کے چند گھروں کے لوگ جنازے میں شریک تھے۔ کل یہی کوئی پچیس تیس آدمی ہوں گے کہ مساجد میں اعلان کروانے کی بہ جائے ہم بچوں کو آس پاس کے گھروں میں اطلاع کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں مرنے والے کی تدفین کے بعدچالیسویں تک پھوہڑی بیٹھنے کی رسمیں، وہ بھی نہ ہوئی تھی۔ قل ہوئے نہ آنے والی ہر جمعرات کو دیگیں پکیں اور عزیزو اقارب اکٹھے ہوئے۔ اگلے ہی روز سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔

شاید یہی سبب ہے کہ یہ مر جانے والی بہن بہت جلد میری یادداشت سے محو ہو گئی۔ بڑی بہن زرینہ کو بھی میں نے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دو دہائیاں ہو چلیں وہ بھی ہم میں نہیں ہیں مگروہ میری زندہ یادداشت کا حصہ ہیں۔ان کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ میں انہیں عمربھلا نہ پاؤں گا ۔ کیسے بھلاؤں کہ وہ تو ماں جیسی تھیں۔

تو یوں ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں جس ماں جیسی باجی سے اپنی شرارتوں پرتختی سے مار کھائی تھی وہ یوں لگتا تھا جیسے گھرمیں وہ امی جان کی نائب تھیں۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا وہ ماں بیٹی نہ تھیں دو سہیلیاں تھیں ۔ اور ایسا شاید اس سبب بھی تھا کہ ہم کھیلنے کودنے اور سیر سپاٹے کے لیے گھر سے باہر جا سکے تھے باجی نہیں۔ یہ تو اباجان تھے جنہوں نے باجی کے پڑھنے پر اصرار کیا تھا ورنہ تو اس خاندان میں پرائمری یا مڈل کے بعد سمجھا جاتا تھا بچیاں بڑی ہو گئی ہیں ۔ پڑھنے سے زیادہ انہیں گھرداری سکھائی جاتی اور رخصتی کے بارے میں سوچا جانے لگتا۔

مائیں بچیوں کے لیے جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیتیں ۔ گھر میں روئی دھنکنے کو دھنیا پینجا لا کر بیٹھ جاتا ۔ اس دھنیے کو آپ نداف یا حلاج کہہ لیجئے۔ حلاج کا لفظ پڑھ کر آپ کا دھیان “اناالحق”کہہ کر پھانسی چڑھ جانے والے حسین بن منصور حلاج کی طرف گیاہوگا۔ کہتے ہیں آپ کا گزر کہیں اور جاتے ہوئے روئی کے ذخیرے کے پاس سے ہوا۔ سخت سُدّے بنی ملگجی روئی کے ڈھیر کی جانب کچھ ایسا اشارہ کیا کہ وہ دُھنک جانے کے بعد، برف کے سفید گالوں کی طرح اُڑ اُڑ کر ایک طرف ڈھیر ہونے لگی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پیشے کے اعتبار سے نداف تھے ۔ جسے میں نے پینجا کہا ہے اسے آپ روئی دھنکنے والا آلہ کہہ لیں۔

یہ قدآدم کمان جیساہوتا تھا جس کے دونوں سروں کے بیچ کسی جانور کی سکھائی ہوئی انتڑی کابٹا ہواتار تان کرباندھ دیا جاتا۔ دُھنیا روئی دُھنکتے،تومتے اور بچورتے ہوئے جب اس کمان پر لکڑی کے ایسے ہتھوڑے سے ایک آہنگ میں چوٹیں لگاتا جس کے دونوں سرے انڈے جیسے موٹے اور گول ہوتے تھے اور تھامنے کودونوں گولائیوں کے درمیانی حصے کو تراش کر ہتھی بنا لی گئی ہوتی تو تنی ہوئے تار کی تانت سے دو مختلف آوازیں نکلتی تھیں ۔’’ تو، تو، تھک‘‘۔ درست یا نادرست یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انتڑیاں بول رہی ہوتی ہیں۔ جی اُسی بکری کی انتڑیاں جو کبھی “میں، میں” کرتے نہ تھکتی تھی۔ اسی منظر کے ساتھ ریشمی لحافوں میں نگندے بھرنے کا منظر جڑ جاتا تھا۔

باجی کی شادی پر بھی میں نے ایسے ہی مناظر دیکھے تھے ۔

ایک لڑکی کی اپنے ماں باپ کے گھر میں زندگی بس اتنی ہی ہوتی ہے۔

ایک مدھر گیت سماعت پر دستک دینے لگا ہے:

“مدھانیاں!

ہائے او میریا ڈاڈھیا ربا

کنہاں جمیاں کنہاں نے لے جانیاں”

یہ گیت میں نے پہلی بار سریندر کور کی آواز میں سنا تھا۔ اس گیت کے بول ایسے تھے کہ اسے سنتے ہوئے عورتیں آنکھیں پونچھنے لگتی تھیں ۔

“کلیاں!

ماواں دِھیاں ملن لگیاں

چارے کندھاں نے چوبارے دِیاں ہلیاں”

ملکہ ترنم نورجہان نے ،بعد میں، بول میں تبدیلوں کے ساتھ فلم ’’دھی رانی‘‘ کے لیے لکھا گیا یہ گیت گایاتھا جس کے لیے موسیقی وجاہت عطرے نے دِی تھی۔ یاسمین اور میں نے یہ پنجابی فلم اپنی منگنی کے بعدگھر والوں سے چھپ کر راولپنڈی کے ایک سینماہال میں دیکھی تھی۔ جس برس ہماری منگنی ہوئی یہ فلم اسی سال نمائش کے لیے سینماؤں کی زینت ہوئی تھی۔ اس فلم کو دیکھنے کے لیے سینما ہال بھر گئے تھے۔

یوسف ، انجمن، علی اعجاز ممتاز، الیاس کشمیری اور ننھے کی اس فلم میں ایک مقام آیا تھا کہ بسترمرگ پرپڑی ماں نے اپنی اُس بیٹی سے ملاقات کی خواہش کی تھی جسے رواج کے مطابق اس کی شادی پر رخصت کرتے ہوئے یہ جتایا گیا تھا کہ وہ اس گھر میں کسی کی امانت تھی۔ ڈولی میں جا رہی تھی تواس کاجنازہ ہی واپس آئے ناراض ہو کر نہ آئے۔ بیٹی بڑے گھر کی بہوبنی مگر ناخوش تھی۔ باپ لینے گیا کہ بیمار ماں سے ملائے اور وہ آ نہ سکی تھی۔ اس کے باوجود کہ میں نے اس وقت اپنی منگیتر یاسمین کے ساتھ اپنے دِل کی مختلف کیفیت کے ساتھ فلم دیکھی تھی مگرفلم دیکھتے ہوئے اس گیت میں اتنا محو ہو گیا تھا کہ میرے آنسو نکل آئے تھے ؛ وہاں جہاں رخصتی کے موقع پر گائے گئے اس گیت کو دہراتے ہوئے نورجہان نے “ماواں “کے لفظ کو کھینچتے ہوئے اور اس میں گہرا سوز بھرتے ہوئے گایا تھا۔:

“دُکھی ماوااااااااااااں!”

فلم میں یہیں گیت کی آواز کٹ ہو گئی تھی اور اُس پر اگلا منظر اوورلیپ ہو رہا تھا مگر مجھے لگا تھا جیسے دھڑکتے دھڑکتے میرا دِل بھی کٹ سا گیا تھا۔

میں ذکر باجی زرینہ کا کر رہا تھا اور دِھیان جست لگا کر بہت آگے نکل گیاہے۔خیال بہکنے سے پہلے بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ امی جان اور باجی کے درمیان ماں اور بیٹی کا رشتہ تو تھا ہی؛ ایثار ،بے پناہ محبت اوردِل کے درد سنبھالنے کا ایسا رشتہ بھی قائم ہو گیا تھا جسے میں ڈھنگ سے بیان نہیں کر پاؤں گا۔ یہ رشتہ ابھی تک قائم ہے۔ جی، ابھی تک۔اب جبکہ باجی زرینہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور امی جان کی عمر سو برس کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔ اب بھی وہ اُن کی باتیں کرتی ہیں اور ان کی باتیں کرتے ہوئے پہروں بتا سکتی ہیں۔ اپنے اپنے گھروں کو ہو چکے باجی کے بچے اور بچیاں کچھ دنوں کے لیے نہ آسکیں تو بے چین ہو جاتی ہیں، آجائیں تو وہ انہیں پاس بٹھا کر دیکھے جاتی ہیں ؛ شاید اس لیے کہ اُن کے اندر انہیں اپنی بیٹی نظر آتی ہے۔

مجھے لگتاہے جیسا رشتہ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ یا ایک بیٹی اپنی ماں کے ساتھ قائم کرتی ہے ؛ ہم گداختی کا رشتہ، کچھ نہ کہہ کر سب کچھ کہہ لینے والا رشتہ، ایسا کوئی بیٹا چاہے بھی تو اپنے ماں باپ سے قائم نہیں کر سکتا۔ ایسا اس کے بس میں ہے ہی نہیں ۔

جب ہم کھیل کود کے لیے باہر نکل جاتے تھے ۔ باجی اماں جان کا ہاتھ بٹانے کو ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتیں۔ اس گھر میں کرنے کو بہت سے کام تھے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ گاؤ ں جو دادا دادی اور اماں ابا سے چھوٹ چکا تھا اس گھر کے اندر پھر سے بسا لیا گیا تھا۔ حویلی میں ایک طرف کھلی جگہ پر بھینسوں کا باڑہ تھا۔ اب کئی کئی بھینسیں گھر میں ہوں تو انہیں سبز چارہ بھی چاہیے ہوگا ۔ چارہ آتا تھا اور اسے کترنے کے لیے وہاں مشین لگا لی گئی ، کھرلیاں کنہالیاں غرض شہر کی حویلی ایک عرصہ تک گاؤں کا ڈیرہ بنا رہا ۔

ابھی پو نہ پھٹی ہوتی کہ بھینسوں کو دوہا جاتا ، انہیں پانی پلایا جاتا ، انہیں نہلایا جاتا ، گتاوا بنایا جاتا، بس جانیے گاؤں والے سارے شوق یہاں پورے ہو رہے تھے۔ لسی بلونے کا منظر مجھے سب سے اچھا لگتا، جب چھاچھ اُچھل اُچھل کر چاٹی کے کناروں سے لپکتی تو میں اپنا بٹھل لے کر پہنچ جاتا کہ مکھن اتارنے سے پہلے مجھے اسے پینا اچھا لگتا تھا ۔ بھینسوں کے چارے کترے کی فراہمی سے لے کر دودھ دوہنے اور لسی بلونے تک امی جان کو سب سے متحرک ساتھ باجی کا میسر تھا۔ ہم بھائی تو نہ کسی بہانے وہاں سے کھسک لیا کرتے تھے ۔

پھر یوں تھا کہ ابا جان سیاسی سماجی کارکن تھے، گاؤں سے لوگ آتے رہتے، ایک دو نہیں گروہ کے گروہ، کسی کو تحصیل کے دفتر میں کام ہوتا تو کسی کا تھانے میں ، کوئی مریض لے ہسپتال آیا ہوتا تو کسی کو پٹواری سے ملنا ہوتا، کوئی سودا سلف لینے آتا تو کسی کو کورٹ کچہری کا پھیرا لگانا ہوتا ۔ ابا جان ہر دم ان کے ساتھ چلنے اور اُن کی مدد کرنے پر آمادہ رہتے اور اُن کے چھوٹے چھوٹے کام کررہے ہوتے۔ گاؤں والوں کو شہری دفتروں، بنک اور ڈاکخانے میں جاتے ہوئے اور دفتری بابوؤں سے بات کرتے ہوئے جھجک سی ہوتی ، یہ جھجک ابا نے ان کے ساتھ جا جاکر دور کر دی تھی ، مگر وہ پھر بھی اباجی کا ساتھ چاہتے تھے اوروہ ساتھ دیتے رہے، آخری سانس تک ساتھ دیتے رہے ۔یہ ساتھ محض زبانی کلامی نہ تھا، دِل سے تھا ۔ مجھے لگتا وہ ان لوگوں سے مل کر اور ان کے کام آکر خوش رہتے تھے ۔

ابا جان کی اس خوشی کو بحال رکھنے کے لیے امی جان کی مصروفیات بڑھ گئی تھیں کہ یوں آنے والے مہمانوں کے لیے اُٹھنے بیٹھنے اور لسی روٹی کا بندوبست بھی کرنا ہوتا تھا۔ تب نئی فصل آنے پرگاؤں سے گندم آجاتی تھی۔ یہ گندم اوپر چھت تک اُٹھے جستی بھڑولے میں ذخیرہ کر لی جاتی تھی۔ ابھی فجر کا تار ا چمک رہا ہوتا کہ امی جان اٹھ جاتی تھیں اور بھڑولے سے اتنا اناج نکال کر چکی میں پیس لیتیں کہ دن بھر کو کافی ہوتا۔ تب خیال کیا جاتا تھا کہ گھر کی چکی کا تازہ آٹا ہی کھانے کو مفید رہتا ہے۔ برآمدے میں ایک طرف یہ چکی دِن بھر خاموش پڑی رہتی مگر فجر کے وقت یوں گھوں گھوں بولنے لگتی تھی جیسے یہ اس کی عبادت کا قرینہ تھا ۔ امی جان چکی کے ایک طرف بیٹھ جاتیں۔ اگر باجی اُٹھ گئی ہوتیں تو دوسری طرف بالکل ان کے سامنے بیٹھ جاتیں۔ امی اپنی دونوں ٹانگیں چکی کے گھیر کے ادھر ادھر پھیلا لیتیں۔ باجی بھی ایسا ہی کرتیں۔

وہ اپنا ہاتھ چکی کی ہتھی پرجمالیتیں تو باجی بھی ہاتھ آگے کو بڑھاتیں۔ امی جان اُن کا ہاتھ جھٹک دیتیں مگر وہ وہاں سے اٹھتی نہ تھیں۔ چکی کی ہتھی، اوپر والے پتھری پُڑ میں، اس کے مرکز سے ہٹ کر چھینی سے سوراخ کرکے اور اس میں لکڑی کا کلہ ٹھوک کر بنائی گئی ہوتی ۔ وقفے وقفے سےمٹھی بھر اناج اوپر والے پڑ کے وسطی سوراخ میں ڈالا جاتا جس میں نصب لکڑی کے مستطیل ٹکڑے کے اندر نچلے پڑ میں ٹھکی کیل اوپر تک نکلی ہوئی تھی۔ اناج کی بُک بھر کر امی جان ڈالتی جاتیں اور ہتھی پر مسلسل زور دینے سے رگڑ کھاتے ہوئے نچلے پُڑ پر اوپر والا پُڑ گھومتا رہتا اور پسا ہوا آٹا اپنے کناروں سے باہر پھینکتا رہتا تھا۔باجی وہاں ہوتیں ،نہ ہوتیں اس کام کو اسی ڈھنگ سے ہونا تھا۔ باجی محض اس منظر کا حصہ ہو کر تھکتی رہتی تھیں۔

صحنک بھر آٹا گوندھنا ہو یا لسی بلونا، صحن اور کمروں میں جھاڑو جھٹک کا کام ہو یا نلکے سے گھڑے بھر بھر کر گھڑونجی پر رکھنا۔ رات کو بچھائی گئی چارپائیوں کو دھوپ میں جلنے سے بچانے کے لیے سائے میں سلیقے سے رکھنا ہو یا کپڑے دھونے سے لے کربرتن دھونے کی مشقت، چولہوں اور تندوری کو مٹی پوچا کرنا ہویا صبح صبح سرخ اینٹوں والے فرش کو دھونا، تندوری میں آگ دہکا کر اسے روٹیاں لگانے کو تیار کرنا ہو یا سبزی گوشت کاٹنا اورہانڈی چڑھانا، باجی ہر کہیں امی جان کے پیچھے پیچھے مدد کو لپکتی رہتیں ۔ یہ الگ بات کہ امی جان یہ سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے اور اپنے طریقے سے کرنا چاہتی تھیں؛ کسی کی مدد کے بغیر ۔ انہیں کسی کی مدد تب گوارا تھی نہ اب ہے۔ اب جب کہ وہ کسی سہارے کے بغیر چل نہیں پاتیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سہارے کے بغیر چلیں ۔ ہم اگر انہیں تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں تو وہیں سمٹ کر ٹھہر جاتی ہیں ۔ کولہے کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد،اس کوشش میں وہ کئی بار گرچکی ہیں۔ گرتی ہیں تو خود اٹھنے کی کوشش کرتی ہیں ۔ کہیں درد ہو تو چھپا لیتی ہیں ۔تاہم ایک درد ایسا ہے جو آنسو بن کر ہر بار اُن کی آنکھوں سے ٹپک پڑتا ہے اور وہ درد ہے بڑی بیٹی کی جدائی کا درد۔

باجی زرینہ کو بھی امی جان کی طرح سلائی کڑھائی کا شوق لگ گیا تھا۔ تب نہیں جب امی جان سنگر کمپنی کی سلائی مشین پر کپڑے سیتیں یا لکڑی کے گول فریم میں کوئی پارچہ چڑھا کر اس پر کڑھائی کرتی تھیں ، بلکہ تب جب گھر میں پیڈل سے چلنے والی سلائی کڑھائی کی مشین آئی تھی۔ وہ اس میں اتنی ماہر ہوئیں کہ ادھر ادھر سے عورتیں بھی سلائی کڑھائی کے کاموں کے لیے ان کے پاس آنے لگی تھیں۔پڑھنے کے ساتھ سلائی کڑھائی کاکام اتنا بڑھا کہ وہ گھر کے دوسرے کاموں سے بے نیاز ہو کر اسی میں جت گئی تھیں ۔ ہم بھائیوں میں نئے کپڑوں کا شوق مجھے کچھ زیادہ ہی تھا۔ باجی سے جہاں اپنی شرارتوں پر مار کھائی وہیں اپنا یہ شوق بھی ان سے مطالبے کرکے پورا کر لیتا تھا۔ اخبار اور رسالوں سے ایسی تصویریں کاٹ کاٹ کر ان کے سامنے رکھ دیتا جن میں کسی نے ذرا مختلف کپڑے پہنے ہوتے۔ باجی یہ تصویریں بڑے غور سے دیکھتیں اور کہتے جاتیں:

“ہاں، اس میں مشکل کیا ہے۔ یہاں دو اِضافی کنیاں ڈالی ہیں۔ ہم کرتے میں تِیرا نہیں ڈالتے اِس نے ڈال دِیا ہے۔ کندھوں پر معمول سے زیادہ چنٹیں ہیں اور بس۔۔۔”

اُن کی انگلی تصویر پر پھسلتی رہتی اور وہ اس کی ہر باریکی اپنے ذہن میں بٹھا لیتیں، یوں کہ بعد میں انہیں وہ تصویر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ رہتی تھی۔ ہر بار ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ میری فرمائش پر میرے لیے کرتے بناتی تھیںیا ان پر کڑھائی کرتی تھیں، ایسا وہ اپنے شوق سے بھی کرتیں ؛ اُس مصور کی طرح جو کسی بھی مطالبے سے بے نیاز ہو کر رنگ برش تھامتا ہے اور کینوس کی وسعت میں جست لگا کہ وہاں ایسا منظر اُجال دیتا ہے جو اس کی اپنی روح کو سر شار کردے۔

بدن سے بچھڑی روحیں

روح کی سرشاری سے مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آگیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ ایک صبح ہم بہن بھائیوں کو اباجان حسبِ معمول قرآن پاک رحل پر رکھے کسی آیت کا مفہوم سمجھا رہے تھے۔ اس میں روح کا حوالہ تھا۔ پوری بات تو مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ اُنہوں نے روح کو اَمْرِ رَبِّی کہا تھا اور بتایا تھا کہ جب تک انسان میں یہ ہوتی ہے تو وہ چلتا پھرتا اور زندہ رہتا ہے۔ روح نکل جائے تو موت واقع ہوجاتی ہے۔ میرے ذہن میں تب ایک خیال آیا تھا کہ کسی کے مرنے پرروح جسم سے نکل کر کہاں جاتی ہوگی؟ مگر اس سے پہلے کہ میں یہ پوچھتا اباجان نے کچھ اور بتانا شروع کر دِیا تھا یہی کہ روح ہوا کی طرح ہوتی ہے بہت ہلکی پھلکی۔ نظر نہیں آتی ہے ۔ اسے چھو کر محسوس بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ جانے کیا کچھ۔

اباجان کی یہ باتیں مجھے بہت دلچسپ اور عجیب لگی تھی۔جس روز میں نے روح کی بارے میں یہ باتیں سنی تھی ، اس سے کچھ ہی دِن پہلے ہم اپنے گاؤں چکی گئےتھے۔ وہاںہمارے خاندان کی ایک بزرگ خاتون فوت ہو گئی تھیں۔جب جنازہ قبرستان لے جایا جا رہا تھا تو لوگ میت والی چارپائی کو کندھا دینے پہلے سرہانے کی سمت والے اگلے پائیوں کی طرف بڑھتے اور کلمہ شہادت اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے پچھلے پائیوں کی طرف کھسکتے جاتے تھے تاکہ دوسروں کو کندھا دینے کا موقع مل سکے ۔ میں نے ایک ایسے شخص کو، جو کندھا دے کر ابھی ابھی چار قدم چارپائی سے پیچھے ہٹا تھا،ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے،یہ کہتے سنا تھا:

“میت بہت بھاری ہے۔ صدقے روح کے جو ہمارا بوجھ اٹھائے نہیں تھکتی۔”

میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب باتیں میرے لیے دلچسپ بھی تھیں اور عجیب بھی تاہم میں انہیں مربوط کرنے اور کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کی طرف مائل تھا نہ ایسی کوئی استطاعت رکھتا ۔ جس طرح پینجے سے دُھنکی ہوئی روئی کے گالے اُڑ اُڑ کر ایک طرف ڈھیر ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح یہ سب باتیں میرے اندر بس ڈھیر ہو رہی تھی۔

ان دو واقعات سے جُڑا ہوا تیسرا واقعہ یوں ہے کہ ،جس روز صبح کو ہم نے اباجان سے روح والی باتیں سنی تھیں ۔ ہم بھائی آپس میں روح روح کھیلتے رہے تھے ۔ امی جان کو ہر جمعرات ہم نے مرنے والوں کی روحوں کی ضیافت کا اہتمام کرتے دیکھ رکھا تھا ۔ ان کی طرح ہم نے بھی جھوٹ موٹ کئی برتنوں کی لائن لگائی اوراردگرد بیٹھ گئے۔ ہم سے ایک روح بن گیا اور چپکے سے پیچھے سے آکر ایک برتن لے اڑا۔ اس کی اس حرکت پر جھگڑا شروع ہو گیا کہ امی جان کے پاس جو روحیں آتی تھیں وہ یوں برتن نہیں اڑایا کرتی تھی۔ مقدمہ باجی زرینہ کے سامنے پیش ہوا۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا کہ روحیں کچھ کھایاپیا نہیں کرتیں۔ باجی کی یہ بات مجھے ایک بار پھر اُلجھا گئی تھی۔ جب روحیں کچھ کھاتی پیتی نہیں تھیں تو امی جان ہر جمعرات کواُن کی ضیافت کا اہتمام کیوں کرتی تھیں؟

خیر، میں نے کہا نا! کہ میں جس عمر میں تھا، ایسے سوالات ذہن میں اُٹھتے بھی تھے تو پلک جھپکنے کی عمر لے کر آتے تھے۔ انہیں میرے اندر ہی کہیں ڈھیر ہونا ہوتا تھا اور ہوتے رہے تھے۔

Categories: ادبستان